目次

Q.やってよかった「登園準備」のうち最もおすすめは?以下の質問についてもお答えください!

・具体的な対策方法

・商品の名前、メーカー名、値段(使ったものがあれば)

・お子さんの性別

・お子さんの月齢、年齢

・どのような点がやってよかったと思ったか

・いつからはじめて、いつまで行ったか

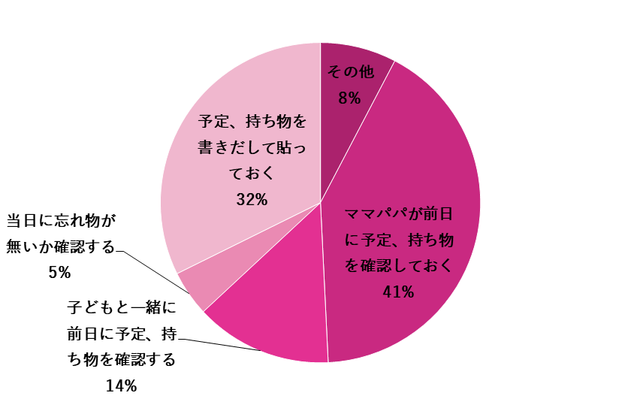

A.やってよかった「登園準備」は、「ママパパが前日に予定・持ち物を確認しておく」が41%!

A.やってよかった「登園準備」は、ママパパが前日に予定・持ち物を確認しておく!

匿名さん

お名前シールとスタンプを作成し、使用。スタンプはおむつにも押せて便利でした。シールは歯ブラシやコップにも貼り付けできて便利でした。

基本前日の夜に持ち物は準備していました。保育園時代はずっと使用。7歳、女の子。

匿名さん

園だよりを見て持ち物や予定は確認していました。年少時は母親が準備していましたが、年中の頃は母親が園だよりを読み、子どもに準備させました。年長になると幼稚園の配慮で園だよりの月の予定がひらがなで書かれていたので毎日予定を確認させて自分で用意するようにしていました。

ゆちゃむちゃむさん

保育園から帰ってきたら、洗濯物を出すついでにそのまま翌日の準備をカバンに詰めるようにしています。カバンの準備さえできていれば、最悪寝坊しても朝ごはんを食べさせながら連絡帳だけ書いてすぐ登園させられるので、余裕を持てるようにそうしています。

PON-CHANさん

保育園では朝、時間に余裕がないので、前日にできるだけの荷物は用意してきています。また、金曜の帰りには月曜用の布団カバーをつけさせてもらっています。布団カバーを2セット用意してあるので、おねしょしたときにも対応できてよかったです。

匿名さん

登園準備では、荷物の準備は前日にママが確認しながら行う。季節の変わり目には荷物が増えることがあるため、荷物や予定は目につきやすい冷蔵庫等に紙を貼ってその都度すぐに確認が出来るようにしておく。

更に、当日の朝に連絡帳を書いてカバンに入れた際に忘れ物がないか簡単に確認してから園まで送るようにする。荷物が色々あるため、基本的にはママが準備をする。

匿名さん

保育園への連絡帳への記入が意外と時間がかかるので前日の夜にかけるところは書いておきます。(成長の記録や体調などの所)朝は食べたものと排泄チェックと体温を書き込むだけ。これだけなら主人にも頼めるし気が楽です。

かんたこさん

毎日の持ち物が多い未満児の時期、おむつに記名をするのがとても面倒。なのでスタンプを購入、とても楽になった。忘れ物のない様、登園の持ち物はエクセルで表を作成し、登園持ち物ラックの見やすい位置に貼った。

sakiki10さん

共働きのため、朝は時間がないので、保育園から帰ってきたら、洗い物はすべてだして次の日使うものを用意して、朝はご飯をいれるだけにしています。朝バタバタしても、子どものものだけはサッと準備できるので、グズグズする日でもすぐに登園できるようにしてます。

るっくんさん

帰ってきたら、カバンから全て出して洗い物、洗濯物、連絡用紙のチェックをしてから明日いるものを入れる。朝はバタバタなので、着替えて荷物を持っていくだけにしておく。年中になったら一緒に準備しようと思ってます。

セディさん

帰ってきてできるだけ早くにその日に出た汚れ物を数えて、次の日の準備をします。今はまだ0歳のため、洋服なども汚れたり汗をかいたら着替えさせてもらえますが、日によって使用枚数が違うので、その都度チェックをして準備をします。

レオンくんさん

まだ自分で用意はできないので、園のランドセルにおたより帳、巾着に着替え、上履きなど持っていくものをママが準備して、当日の制服への着替えはなるべく本人にしてもらうように促しました。着替えが自分でできるできないは意外と大きくて、入園前から練習させてよかったと思います。下の子を抱っこしながらだと靴下を履かせたり靴を履かせたりはなかなか大変だからです。

匿名さん

まだ子どもが小さいので私か夫が用意しています。もう少し大きくなったら、一緒に用意したいと思っています。私は前日の夜に用意しますが、心配なため翌朝にも忘れ物がないか、確認します。

あと洗濯物を見て補充物を足しています。たまに夫が用意してくれますが、私が最終チェックしています。土日を挟むと補充する物が何なのか忘れてしまうので、週末のうちに用意しています。

園から準備物の提示があった時はスマホで撮ったり、メモしたり、帰宅後に用意したりしています。

匿名さん

お母さんが前日に登園準備をして、保育園に送り担当のお父さんが、最終確認をして、足りない物がないかどうかを確認してくれて、登園準備完了です。忘れやすいのは、汚れ物を入れる袋やおむつなので、必ず2人でダブルチェックをしています。

匿名さん

朝は何かと忙しいです。子どもがなかなか起きず段取りが狂ったり、朝ごはんをすぐに食べてくれなかったりと、自分一人の用意の何倍も時間がかかります。なので出来ることは前日までに用意し、朝の支度さえすれば出かけられるようにすると朝が少し楽です。

risa0803さん

前日に必要なものを入れておきます。旦那に登園を託す場合は旦那は持ち物が分からず忘れるのでお手帳はかけるところは書いておいて検温、起きた時間や朝ごはん、便が出たかだけ買いてもらってます。

持ち物は全て前日に入れるようにしてます。ストローマグにお茶入れるのだけお願いしてますがお手帳と一緒において見えるようにしてます。

匿名さん

子どもがまだ小さいので私が前日に登園準備をします。連絡ノートには書ける範囲記入しておきます。何せ朝はバタバタしていて時間がないので。

朝食の欄も決めて記入してしまいます。別の物を食べた際は斜線で訂正すれば大丈夫です。

サットンハウスさん

毎日同じものを持っていくので基本的にはカバンから出したものと同じものを入れるだけなので洗濯物をたたむときに翌日持っていくものだけをひとかたまりにしておく。あとは保育園用のものだけを収納ケースに入れているのでその都度出している。連絡帳以外は準備ができたら玄関に置いておく。

もみちくさん

当日だと絶対時間に間に合わないので前日に準備することが大事!!特に朝はなかなか起きれずいつもグズっていて機嫌も悪い。性別は男です。今はもう小学校1年生になりました。

良かった点は当日に再確認できること。物事がわかるようになってきた3歳頃から年長さんまで。

A.やってよかった「登園準備」は、予定・持ち物を書きだして貼っておく!

703さん

持ち物はおたよりなどの連絡で増えたり減ったりするので普段の用意はママが前日する、という形になっていました。しかし二人目出産で入院するときはパパにお願いすることに。

口頭で説明はしたものの少し不安もあったので持ち物を入れている引き出しに必要なものをリストにして書いた紙を貼っておきました。パパも助かったようで、入院中はとくにトラブルもなく登園できたようです。

あいあいあい25さん

上の子と下の子で持ち物が違うので専用の棚を作りそこに、タオル、お手拭き、おむつ、エプロン、体操服など、部類ごとに分けて1日何が何枚いるかを書き出し、子どもでも旦那でも急遽来たばぁばでも準備できるようにしていました。

natumi8100さん

男の子で3歳入園だったのですがお迎えに行った時に口頭で持ち物を言われるので帰って来て忘れないうちにメモ書きをし貼ってました。今小学校1年生で下の子が年中ですが今現在も続けて書き出しては貼ってあります。おかげで忘れないです。

L。さん

登園一ヶ月前からいるものを書き出して貼り付け、準備したものから消していくようにしました!あとは言われたより1セット多めに買って乾かなかった時の予備などにしていました。それでもやっぱり足りなくなったりもしてましたが…

tomaiさん

子どもの性別:男の子

子どもの年齢:4歳(年中組)

全てのものに名前をつけなければならなかったので、ネットでいろんなサイズのシールが1シートになっているものを1枚頼んでおくと便利でした。衣類やタオル用のアイロンシールも購入しましたが、黒い靴下や色の濃いものには使えないので100円で売っているアイロンでつける名前シールが重宝しました。

natsuco07さん

登園準備ですが、基本的に必要なものを大きめの紙に書いて貼ってます。毎日持ってくものだけで、タオル3枚エプロン3枚ループ付きタオル2枚とガーゼ、お着替えセット、パジャマ、水筒、連絡帳…こんだけあると、ついうっかり入れ忘れなんてこともあるわけで。

また朝準備してるので、夫婦どちらかが準備という形になっていて、何がいるんだっけ?と聞かれる手間を省く意味合いもあります。夏のプールやシャワーが近づいてきたので、そうするとさらに荷物が増える…そしたら書き足しておく。それだけで旦那もスムーズに準備できるのでとても楽ですよ。

しほほさん

保育園登園と共に職場復帰のため、朝バタバタとすることが予想されていたため、あらかじめメモをしそれを準備するようにしていたが、それでも忘れてしまう…そう思い、100円均一で売っているラミネートを使用しメモをラミネート!カバンに付けることで忘れ物回避!

夫にも毎回何を持っていって、持って帰ってくるのかを説明しなくてもよくなり、面倒くささも軽減!おすすめですよー!

けんけんこずえさん

9ヶ月から保育園の入園となりました。次男なので、長男のときに用意したものを思い出しながら足りないものを補充しました。

西松屋のランニングシャツは、無地だけど名前を記入するところが大きくて使いやすいです。我が家は、保育園専用のカレンダーに予定を記入し、行事や忘れ物がないかを、夫婦でチェックするようにしています。

おじぇいさん

保育園は布おむつです。その他、着替え、お食事エプロン、お手拭きタオル、ミルクタオル等、様々なモノを一定数、日々、持って行きます。

前日に持ち帰ったモノリストを作り、数字に丸を付け、翌日の補充数の確認としています。これにより、持ち帰った数を忘れずに、翌日に持って行く事が出来る様になりました。

匿名さん

保育園から毎月予定表が届くので、冷蔵庫に貼っておいています。また、持ち物リストも一緒に貼っておきました。

夫も荷物準備ができますし、夫との何を入れて何を入れてないかの確認も取りやすかったです。保育園に通う長女が1歳児クラスになり、荷物が減ってきてからは持ち物リストはなくても準備できる様になりました。

保育園の指定により、毎日の持ち物の水筒、お食事エプロンはチャック付きの袋に入れるため、袋が空かどうかで荷物が足りているか否か判断しています。子どもは女の子が2人。長女(3歳2ヶ月)、次女(0歳8ヶ月)

minikazuさん

保育園で持っていくものが比較的に少ないですが、パパに登園をお願いすることもあるし、私が体調を壊したりする可能性もあるので、保育園グッズは1箇所にまとめています。その場所に毎日持って行くもの、週の初めに持って行くものをリストを貼り分かりやすいようにしています。

匿名さん

お父さんも登園準備が出来るように必要なものをリストアップして書いて貼っておく。何時までに登園など細かいことはお父さんはなかなか把握できてないので、それも書き出しておくといいですね。台風時のお迎えや、警報が出た時のお迎えなどもすぐわかるように貼っておくか、携帯のメモに記入しておくのもいいかも。

ReoRoi☆Mamさん

2人目の出産で1人目が保育園に入園した時、出産まではわたしが準備等全部やるから良かったのですが、出産~産後の入院期間は旦那(パパ)にやってもらわなきゃいけなかったので、上の子のものが入ったカラーボックスにメモ用紙を貼って、毎日持っていく持ち物を書いておいたら、分かりやすかったみたいです。

匿名さん

末っ子の出産入院時、里帰りはしなかったので旦那が上の子2人のお世話をしました。バタバタする朝が一番大変なので、妊娠中に朝ごはんを冷凍し、準備物はそれぞれ表にまとめて張り出しました。

上の子4歳、真ん中2歳で、言えば理解できるため、出来ることは自分でやるようだいぶ前からしつけてました。出来たらご褒美シールね!と褒めてあげると楽しんでお手伝いをしてくれるようになりました。

mkrythmさん

なるべく手作りでスモックやランチョンマット

女、4歳

もとから手作りや裁縫が得意なので、幼稚園のグッズを手作りしました。登園の一ヶ月前ぐらいから取り掛かり、作ってる姿をみている娘は、とても楽しみにしてくれました。生地を一緒に選んだり、自分のものだとすぐわかり、愛着を持って扱ってくれて、作ってよかったと思います。

あき0519さん

もうすぐ3歳になる娘が一人います。登園準備で困ったのは、曜日によって持っていくものが変わることと、たまにパパが準備してくれるときにそれが分からないことでした。

我が家は玄関に100均のマグネットで貼れるホワイトボードを設置。月~金まで基本的に毎日必要なものと、曜日によって必要なもの(月曜日はお昼寝セットや返却する絵本等)、明日だけ持っていくもの(検尿とか、提出する書類とか)をまとめました。

玄関に設置したことで出かける前の確認もできるし、旦那さんも分かりやすくなったおかげで、頻繁に手伝ってくれるようになりました。

匿名さん

娘は1歳を過ぎて保育園に入園しました。いざ毎日準備しようとしても、毎日お決まりなものはほとんど忘れ物はないのですが、週に1回、月に1回、または検査、書類などうっかり忘れてしまうことが多くあります。

自分の記憶力が良くないことが分かっているので、私は伝達があればその日に付箋にして冷蔵庫に貼っています。今のところ剥がれることはなく、まあ間に合っています。

れにゃ☆さん

100円ショップのホワイトボードに必要なものを書き出しておき、指差し確認で確認しつつ息子にカバンに入れさせるという事をしていました。でも一番大事な水筒は首から下げるので点呼はしますが玄関で靴を履く時においてそのまま忘れるなんてこともしばしば(笑)

あーちゃん1234さん

予定、持ち物をリストアップし、買い物に行きました。保育園では持ち物に名前を書くため、名前スタンプを用意しました。

テプラなどを使いシールを貼ったり。インターネットで名前シールを使ったりしました。手書きだと大変なのですごく助かりました。

匿名さん

賃貸アパートに住んでいます。持ち物や予定は百均のマグネットホワイトボードを玄関のドアに貼り付けて書き出して朝目に泊まるようにしています。

提出プリントは貰ってきたら冷蔵庫にマグネットで貼り付けて置いて書くようにしています。1歳10ヶ月男子

匿名さん

出産時にウチを空けるのですが、これまで準備をあまりしたことのない旦那に任せるのは少し不安がありました。実母にも手伝ってもらう為、誰が送迎をするのか、持っていくものは何があるのかを書き出し、どこにあるのか、どの袋に入れるのかなど全てを書き出しました。また、洋服や必ず必要ないものはその日分だけビニール袋に入れて分かりやすくしてました。

A.やってよかった「登園準備」は、子どもと一緒に前日に予定・持ち物を確認する!

匿名さん

2歳から保育園に通わせてました。前日に翌日の持ち物等、確認するクセづけをしようと遊び感覚でお店やさんごっこをするようにすると子どもも喜びながら準備遊び(笑)をしてくれてました♪いまでは小学生ですが、明日の時間割り等する習慣がきっちりついてくれました♪

とも母さん

幼稚園から帰ってきて、その日に使ったタオルやナフキンを出すと同時に、新しいものをすぐに用意します。臨時であるもの(絵本や水泳バッグ)などは、玄関に用意しておきます。

朝は親もバタバタしてしまうので、持ち物を確認するのも大変。出かけに用意したものを持ってでるだけなので、忘れたことはありません。年長くらいになると、カレンダーに予定を書いておくと、自分で確認して、むしろ親に教えてくれるので、予定を見える化するのも効果的です!

匿名さん

我が家では、前日に子どもと一緒に確認しながら準備をしています。(寝てしまった時は私が準備していますが…)持っていく洋服を畳んでカバンに入れてもらったり、おむつを持っていく枚数数えて出して、名前を一緒に書いたり…。続けていると数を数えれるようになったり、洗濯物を畳めるようになったりと良い事づくしです。

A.やってよかった「登園準備」は、当日に忘れ物が無いか確認する!

匿名さん

100円ショップで買った両面マグネットシートに、持って行くものをイラスト付きで書いてホワイトボードに貼っておく。(イラスト付きだと字が読めない子どもでも準備が出来る)準備出来たものから裏返して貼っておく。

上の子は4歳なので一人で準備して忘れたらママのせいにしないという園からの教え?があるので手は出さずに、後で「あれ入れた?」と確認する。あらかじめ準備するものが分かっているので、子どももスムーズに準備する事が出来ている。使い始めは3歳からで、その時は一緒に準備しながらペタペタとしてました。

にゃんこちゃんさん

毎日持って行くコップと手ふきん、エプロン、連絡帳の記入を終えてからわすれものや補充するものはないか今一度確認している。前日に一応用意しておくが、園に多めに忘れたときのために置いてあるものもあります。連絡帳は忘れても園で様子を紙に書いて渡してくださいます。

A.やってよかった「登園準備」 その他の回答

匿名さん

ひとり親で生後4ヶ月程で保育園に預けました。最初は離乳食が無かったので着替えやエプロンなどなくて準備が楽だったのですが離乳食が始まってからは大変です。エプロンが梅雨で洗濯できなかったりするとすぐなくなってしまいます。

着替えもたくさんさせてくれるのでたくさん必要になってきます。帰って来てからは汚れた着替え、エプロンの手洗いを1回しないとならないので大変です。離乳食で排水溝が詰まってしまうのでバケツで洗って洗濯するのがおすすめです。

ひーひーひーさん

1歳児から娘を保育園に入園させました!延長保育まで利用する為、エプロン、口拭きタオルの数はたくさん必要です。洗濯の乾きなども考え3日分用意。

娘や先生が名前を見なくても分かるように全て同じタオルを用意しました。担任の先生も分かりやすい、娘も自分のだとすぐ分かるなどよかったと思っています。未満児だと口拭きタオルはハンドタオルサイズが便利な大きさです。

匿名さん

保育園によって規定の物があるため、入園前にこちらで準備しなければいけないものの中に保育園の方針としてこういった物の方がいいとか、どこで売ってるかとかを保育園の先生に聞いて準備をした。そうすれば買ったものがいざ当日持って行って無駄になるということもなく、自分だけ違うものを使用し浮くということもなくなる。

匿名さん

7歳男の子

5歳男の子

baby..9週目

登園、登校準備は基本的にその日に帰ってきてからすぐです。予定の多い小学校の分から、息子にはカバンからお便り袋と連絡帳、宿題を机に並べさせておいて、それを見ながら声を出して確認します。

明日は〇〇だから、カバンに入れてね。と伝えて持ち物は自分でカバンにおさめます。保育園の持ち物は少なく、コップ、ハンカチくらいなので年長になる息子に入れてあるか確認してね?と声かけのみ。

朝、お弁当箱を弁当袋に入れて渡したときもう一度チェックしてね。と声かけのみ。親がやれば早く終わることも、子に任せたりまた子どもと一緒に準備することで、責任感が出て人任せにしない為か、ママが入れ忘れた!と文句を言われることもなくなりました。笑

これから3人目が産まれると上2人に手がかけられなくなることもあるでしょうが、日々の習慣付けをして、親子共にストレスなく生活することを目指します。

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。