防災週間8月30日(土)~9月5日(金)

いざという時の備え、あなたはできていますか?

今後30年以内に70%の確率で起きると予想される首都直下地震。大規模な地震が発生した際は、消防などの公的機関だけでは対応できない災害が多数発生するといわれています。その際に大切になるのが「自助・共助」です。地域住民が初期消火をすることで、火災による人や建物の被害を大幅に軽減することができます。(東京都「首都直下地震等による東京の被害想定」より)首都直下地震は今すぐにでも起こる可能性があります。東京消防庁では、各消防署でさまざまな防災に関するイベントを実施していきます。いざという時に命を守る行動ができるように、定期的に防災訓練へ参加して防災に対する知識を深めましょう。

防災訓練を通して地域とつながろう

東京消防庁では、防災訓練を通して「地域のさまざまな団体が、災害時の初期消火や救出救助などで協力し合う関係性を構築する」ための取り組みを進めています。有事の際に消防だけで全ての災害に対応することはできません。しかし、皆さん1人ひとりが災害への備えをするだけでなく、地域の住民やそこで働く・学ぶ人たちが協力して災害に対応することができれば、災害による被害を減らすことができます。

バケツリレーによる消火や、がれきに挟まれた人の救出など、一人では無理なことでも、多くの人が協力することで対応できることはたくさんあります。

この機会に家族や近所の方、職場の方などと「共助」について考えてみましょう。

マンション防災訓練

東京都内では、約900万人の方がマンション等に居住しています。このような東京都の地域特性を踏まえ、マンションの防災対策を講じてもらうため、東京消防庁では、マンション居住者に訓練などを通じて防災意識の啓発を行い、防災行動力の向上を図っています。

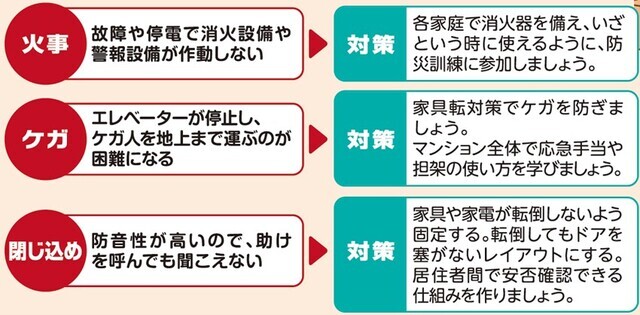

地震後のマンションではこんなことが起こるかもしれません!

何かの“ついでに”防災訓練

「防災訓練に興味はあるが、なかなか参加する機会がない。」「訓練時間が合わず参加ができない。」との声が多くあります。そのような方々の訓練機会を増やすため、東京消防庁では、公園、商業施設、地域のさまざまな団体が集まるお祭りやイベントなどに消防職員が行き、その場に来ていた皆様に防災訓練を実施していただくための取り組みを推進しています。お買い物のついでに、遊びに来たついでに、イベントに来たついでに、ぜひ防災訓練にご参加ください。

外国人のための防災訓練

令和7年1月時点で、東京に在留する外国人は72万人を超えており、今後もますます増加していくことが予想されています。外国と日本では、防災に関する常識が異なる場合があり、出身地によっては地震を知らない方もいます。そのような方にも、いざという時のために、日本の防災について学んでもらう必要があります。

そのため、東京消防庁では、言語の壁がある方でも気軽に参加できるよう、外国の方に伝わりやすい「やさしい日本語」を使って話しかけながら、目で見て理解できるイラストや動画などを使って訓練の指導を行っています。街中で見かけた際には気軽にご参加ください。

家具転対策の見直しを!

家具転対策とは、家具類(家具や家電など)の転倒・落下・移動防止対策のことをいいます。地震で家具類が転倒・落下・移動すると、家具類や割れたガラスなどでけがをする、電気ストーブなどに物が落下して火災になる、家具類がドアや廊下をふさいで避難できなくなる可能性があります。

家具転対策三本の矢

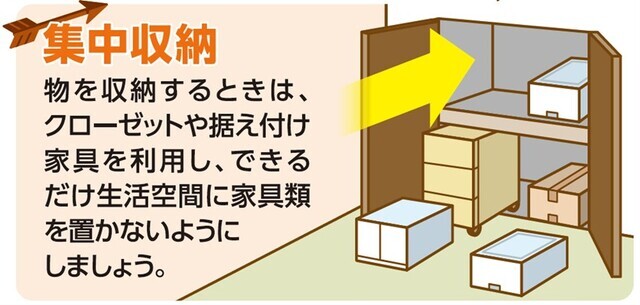

①集中収納物を収納するときは、クローゼットや据え付け家具を利用し、できるだけ生活空間に家具類を置かないようにしましょう。

9月9日は救急の日

救急車?病院?迷ったら…

令和6年中の救急出場件数は、935,373件となり、3年連続で過去最多を更新し、令和元年と比較して約10万件増加しました。

救急車の出場が増加すると、遠い場所から救急車が出場することになります。救急車到着までの時間が延びると、命が助かる可能性が低下してしまいます。必要な時に迅速に救急車を利用できるように、ためらわずに救急車を呼ぶべき症状を参考にしてください。救急車を呼ぶか、病院へ行くか迷った場合には、インターネットから東京版救急受診ガイドを検索するか、電話で「#7119」東京消防庁救急相談センターへ相談してください。

緊急性が高いと判断したら、迷わず119番通報しましょう!

子ども(15歳以下)・ためらわずに救急車を呼ぶべき症状

【顔】●くちびるの色が紫色

●顔色が明らかに悪い

【胸】

●激しい咳やゼーゼーして呼吸が苦しそう

●呼吸が弱い

【手・足】

●手足が硬直している

【頭】

●頭を痛がって、けいれんがある

●頭を強くぶつけて、出血がとまらない、意識がない、けいれんがある

【おなか】

●激しい下痢や嘔吐で水分が取れず食欲がなく意識がはっきりしない

●激しいおなかの痛みで苦しがる

●嘔吐が止まらない

●便に血がまじった

インターネットから利用できる!東京版救急受診ガイド

症状に応じた質問に答えることで、病気やけがの緊急性の有無、受診の必要性、受診時期、受診科目のアドバイスを得られるサービスです。いつでも、どこでも、誰でも気軽に使えるサービスです。いざというときに落ち着いて操作できるように、事前に利用してみると安心です。東京消防庁公式アプリからもアクセスできます。冊子版は、東京消防庁管内の消防署で配布しています。

東京版救急受診ガイドはこちらから

東京消防庁公式アプリのダウンロードはこちらから

電話から利用できる!#7119東京消防庁救急相談センター

医師や看護師等からなる相談医療チームが救急車の必要性や受診可能な医療機関の案内を電話で行っています。24時間365日いつでもご利用できます。マイナ保険証を活用した救急活動の実証事業に参加しています

傷病者のマイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を、救急隊がカードリーダーで読み取り、氏名や生年月日、服用している薬、手術歴などの情報を閲覧することで、救急活動に役立てる、総務省消防庁の実証事業に参加しています。救急要請で到着した救急隊が、マイナ保険証の提示を求めることがありますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

119番通報後に応急手当のアドバイスが受けられます

音声と映像を共有する「Live119」通信司令員が、通報者とのビデオ通話によるライブ映像を確認しながらアドバイスを行います。

スマートフォン・モバイルバッテリーから火災発生!取り扱いに注意!!

スマートフォンやモバイルバッテリーにはリチウムイオン電池が使用されており、その他にも数多くの機器に使用されています。リチウムイオン電池による火災は、令和5年は167件、令和6年は230件(速報値)と、年々増加しています。火災を防ぐために、以下のポイントを心掛けましょう。

【リチウムイオン電池火災を防ぐポイント】

●取扱説明書を確認する。

●衝撃を与えない。

●発熱、膨張などの異常がある場合は、使用をやめて製造事業者や販売店に相談する。

●不用品を処分する際は、地域の回収方法をよく確認する。

消防団員募集!

消防団は、自営業や会社員、学生などで組織されている消防機関で、安全・安心な街づくりの実現に欠かせない存在です。

【入団条件】

●18歳以上の健康な方

●消防団の区域に居住、勤務又は通学している方

【消防団員の処遇】

●報酬・手当:年額報酬42,500円~、出場手当4,500円(防災訓練指導や警戒活動等も含む)災害に従事した場合は1回につき9,000円(特別区の場合となります。市町村については、各市町村にお問い合わせください。)

●公務災害補償:活動中に負傷した場合のさまざまな保証があります。

●被服等の給貸与:活動に必要な活動服や、制服等が支給されます。

●退職報償費:5年以上消防団活動を行った方が退団した時に支給されます。

【問い合わせ】

23区内に在住・在勤・在学の方は最寄りの消防署、またはコチラからお問い合わせください。

市町村に在住・在勤・在学の方は各市町村、またはコチラからお問い合わせください。

広報とうきょう消防は年4回発行しています。

58号はこのほかにもこんな記事を紹介しています。

・防災訓練用車両及び防災館の紹介

・消防官募集!

・特別消防レアカード「災害対応多目的車」プレゼント!

・お楽しみクイズコーナー クイズ正解者の中から抽選で119名様に、「東京消防庁オリジナルポーチ」をプレゼント!

58号の紙面の詳細はこちらから!

・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。